竞业限制那些事:企业防线与员工边界的博弈(上)

《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条明确规定,用人单位可以与劳动者约定竞业限制条款,劳动者违反竞业限制约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。竞业限制作为保护企业商业秘密和调控高级管理人员、高级技术人员的制度,目前在我国被广泛应用,司法实践中亦存在许多竞业限制案件纠纷,特别是违约金问题产生了不同的裁判倾向,为进一步明晰竞业限制制度的适用,本文将尝试针对竞业限制的常见争议问题进行厘清。

一、谁才是真正该“竞业”的人?——竞业限制适用对象盘点

《中华人民共和国劳动合同法》第二十四条规定:“竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。”通常情况下,对于高级管理人员,可以参照《公司法》第二百六十五条进行识别,其范围涵盖公司经理层、财务负责人、上市公司董事会秘书及公司章程特别规定人员。但是对于一些体量非常庞大的公司,笔者认为即使未被公司章程规定为高管,但实际管理较多部门和员工的人也应当被认定为高管。而高级技术人员则需通过职称等级、职务层级、工作内容的技术属性及薪酬水平等多维度指标综合判定。

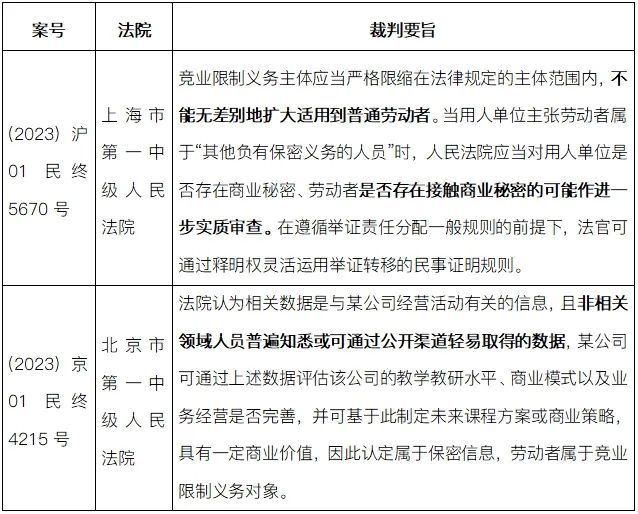

而对于如何判断“其他负有保密义务的人员”较为模糊,很多人可能认为只要企业与员工签订了竞业限制协议,员工则应当履行竞业义务,但并非如此,近年来越来越多判例倾向于“实质审查”,即不仅要看有是否签署协议,还得看该员工是否真正接触到保密内容,换言之以“商业秘密存在+员工接触可能性”作为判断标准,而非“协议签了就算数”。

那么在诉讼或仲裁中,应该由谁来举证呢?虽然民事案件基本遵循“谁主张、谁举证”,但在竞业限制案件里,法院也会根据双方的举证能力来合理分配责任。若用人单位主张劳动者应承担竞业限制违约金,首先需要证明双方已签署竞业限制协议,且劳动者违反了协议条款。如果劳动者反驳其并不属于竞业限制义务的适用对象,并试图推翻协议的效力,则需要提供相应证据。在劳动者提供有效证据后,举证责任转移至用人单位,用人单位需进一步举证劳动者确实是竞业限制义务的适格主体。

二、竞争单位怎么认?——认定竞争单位到底看什么、怎么举证

竞争单位是指“与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位”,在竞业限制纠纷中,“两家公司是否构成竞争关系”往往是争议焦点之一。在认定两家企业是否存在竞争关系时,司法实践中大致存在两种审查思路:

1.形式审查:看营业执照登记范围是否重合。但这种方法的局限性也很明显。由于经营范围登记常常偏宽泛,实际经营内容未必完全覆盖,加之近年来我国在公司经营范围登记上的放宽趋势,单纯依据营业执照内容判断竞争关系,容易导致竞业限制适用范围过大,不利于劳动者择业权的保护。因此,形式审查的适用空间正在逐步缩小。

2.实质审查:从“实际业务是否存在重叠”入手,即结合企业实际经营情况进行实质性比对,主要包括以下几个维度:

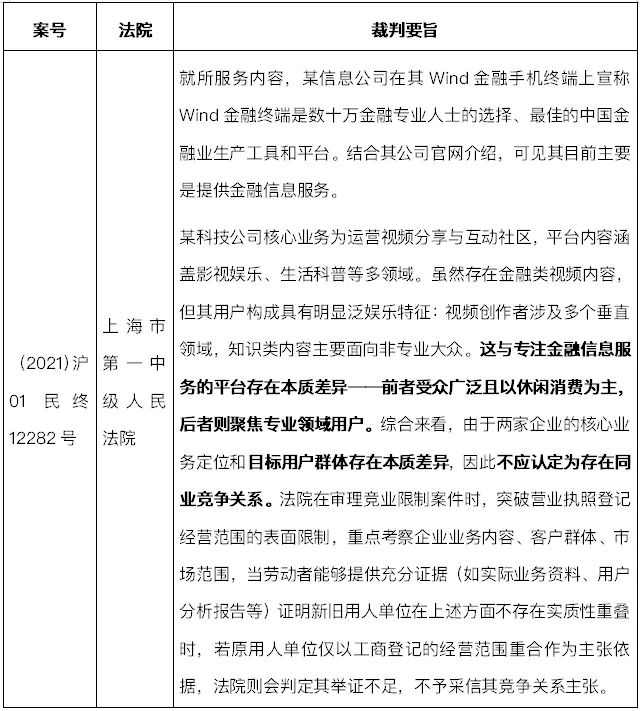

(1)业务内容比对

通过查阅双方公司官网、宣传资料、商标注册和专利信息等,分析其核心产品或服务是否属于同一类型。例如,虽然两家公司都从事“软件开发”,但如一家主营办公效率工具,另一家则聚焦游戏应用,则未必构成直接竞争。部分法院在实务中甚至会参考类似商标分类的方式,判断是否属于“同类项下的业务”。

(2)客户群体分析

若双方服务对象或产品受众高度重合,也可能被认定为竞争关系。比如两家企业都为医院提供医疗设备,或都面向高校学生销售学习平台,则构成竞争的可能性较大。反之,如目标用户群体显著不同(如一个面向金融从业者,另一个针对普通消费者娱乐需求),则构成竞争的可能性较小。

(3)市场范围判断

法院还会结合行业属性与业务区域综合判断。例如,看双方是否参加相同的行业协会、在相似市场开展业务,或者其客户是否集中在同一地域。企业在竞业协议中列明的“限制企业名单”,虽然不具决定性效力,但在某种程度上可作为企业对市场竞争范围的主观认知参考。

总的来说,法院更倾向于从“实质是否存在竞争”出发,进行多维度综合判断,而不仅仅拘泥于营业执照上的表述。

三、“不许去”的边界在哪?——竞业限制的范围到底怎么划

《劳动合同法》第二十四条第二款规定:“竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定,竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。”通常违反竞业的情形有:

1.跳槽去“竞争对手”公司上班

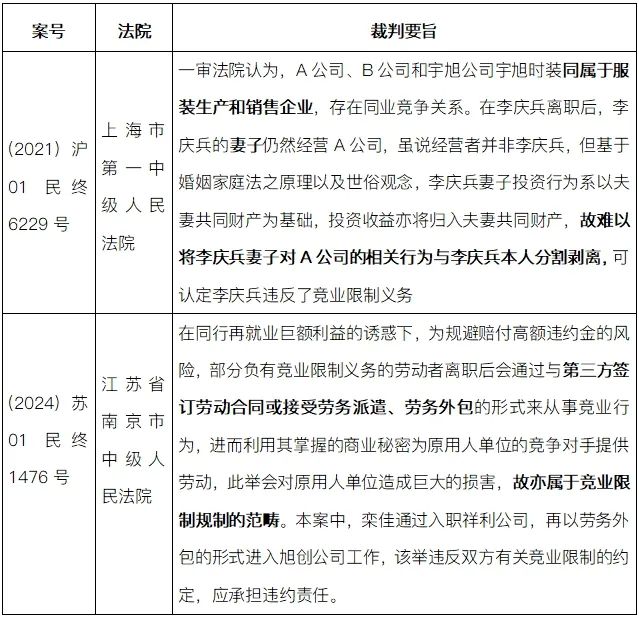

这类情况最常见。比如你离职后加入了一家跟原单位经营相同产品或业务的公司,不管你是直接签劳动合同,还是通过外包、派遣、甚至做兼职顾问、技术支持,只要为竞争对手“出力”,都有可能踩雷。

2.自己干一票,做了“竞争业务”

这类稍微隐蔽一些,但在实务中也很典型。比如你离职后自己注册公司,业务范围和原单位高度重合,或者找亲属代持股权、做法人,表面上是“亲戚在干”,实际上你是“幕后操盘”——这种情况一旦被查实,法院也很可能认定你违反了竞业限制。

简而言之,不管你是打工人身份还是创业者角色,只要你的行为实质上构成了和原企业“抢饭碗”的竞争,就有可能被认定违反了竞业限制义务。

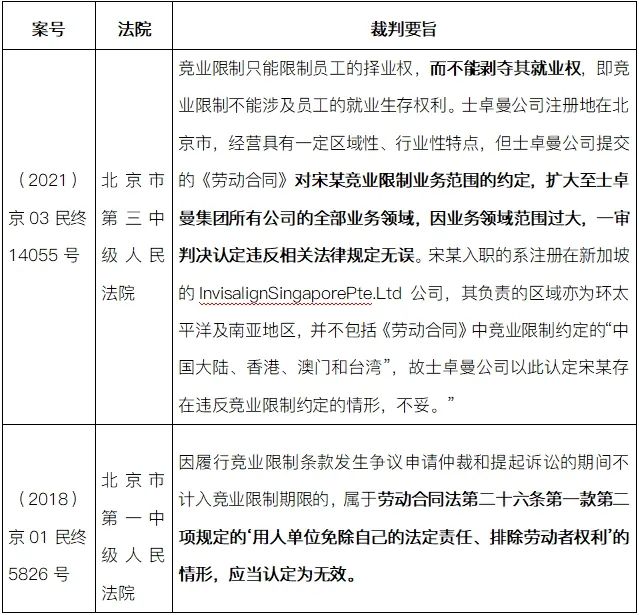

但是,在竞业限制纠纷中,并非只要在竞业协议中进行了明确约定,就会被划入竞业限制的范围。在某些竞业限制协议中,对员工的地域进行了较为广泛的限制,规定员工在一定地域内不得从事竞争性工作。某些情况下,法院会认为这样的地域限制过于宽泛,超出了合理的防止竞争的范围。并且,劳动法项下离职后的竞业限制期限,最长为两年,超出部分约定无效。竞业限制期限并非必须是两年,用人单位和劳动者可以通过合意缩短。

在下一篇《竞业限制那些事:企业防线与员工边界的博弈(下)》中,我们将进一步拆解企业与员工博弈的核心战场:从用人单位如何证明员工违反竞业义务的举证责任与证据效力争议——包括“偷录证据”的法律边界与司法接纳尺度,到天价违约金条款的合理性审查与法院的裁量逻辑;从劳动仲裁与合同纠纷管辖权的实务分野,到期权争议中“劳动属性”与“商事约定”的复杂交织。法律实操中的关键细节与最新司法动态,将为你揭开竞业限制终局之战的底层逻辑与攻防策略。敬请期待!