2025年两会,最高院“失信”惩戒新举措(一):失信惩戒分级分类

“1627万被执行人因信用惩戒主动履行义务,但仍有850万市场主体困在失信名单中——这是司法权威与市场活力的双重考题。”2025年3月10日,最高人民法院执行局局长黄文俊在两会《最高人民法院工作报告》解读系列全媒体直播访谈中作了这番陈述,并介绍了人民法院在失信惩戒方面的新举措——推进失信惩戒分级分类、设立宽限期及单次解禁机制。

2025年3月10日,两会《最高人民法院工作报告》解读系列全媒体直播访谈

这不仅是继2016年失信联合惩戒机制后的制度性拐点,更标志着司法执行从“一刀切限高、失信”迈向“柔性执法”的治理理念转型。一场以“分级诊疗、宽限救济、动态解禁”为核心的信用惩戒2.0体系浮出水面,揭开了中国信用惩戒体系十年来的最大变革。

2016年1月失信联合惩戒机制:限制高消费、政府采购等11类100余项措施

本文将解读2025年两会最高院“失信”惩戒新举措之一:失信惩戒分级分类。

一、失信分三级管理:构建失信行为的"诊疗体系"

过去,执行立案后,将无可供执行财产的被执行人纳入失信名单是“顺理成章”的事。但现在新立案的执行案件中,对被执行人纳入失信会更加谨慎,实践中全国法院失信措施的执行尺度都在缩紧。

2025年3月10日,两会中最高院还特别强调:被执行人不等于失信被执行人。被执行人只有存在下面法律规定的以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行,以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行六种情形之一,才能纳入失信名单。若仅仅是因“没钱”或者“逾期”,已不再够列入失信名单的条件。

2025年两会中,最高院强调被执行人不等于失信被执行人

《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》(2017年)第一条规定,被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有下列情形之一的,人民法院应当将其纳入失信被执行人名单,依法对其进行信用惩戒:(一)有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的;(二)以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的;(三)以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的;(四)违反财产报告制度的;(五)违反限制消费令的;(六)无正当理由拒不履行执行和解协议的。

《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第二条规定,被执行人具有本规定第一条第二项至第六项规定情形的,纳入失信被执行人名单的期限为二年。被执行人以暴力、威胁方法妨碍、抗拒执行情节严重或具有多项失信行为的,可以延长一至三年。失信被执行人积极履行生效法律文书确定义务或主动纠正失信行为的,人民法院可以决定提前删除失信信息。

在失信管理分级的分类方面,根据被执行人失信行为的严重程度,给予不同期限的惩戒。对于失信情节较轻的被执行人,惩戒期限相对较短;而对于失信情节严重、恶意逃避执行的被执行人,则延长惩戒期限,加大惩戒力度。这样的分级分类机制,既能精准打击严重失信行为,又能给予失信情节较轻的被执行人信用修复的机会。

二、失信分三级管理的标准

1.三级处理标准之一:恶意逃废债的从严惩戒

失联消失、转移财产、谎报收入、拒绝协商、对抗执法、多次失信等恶意逃废债情形,都容易被纳入失信黑名单。而且,通过虚假诉讼、拒执等手段恶意逃废债,将受到严惩。

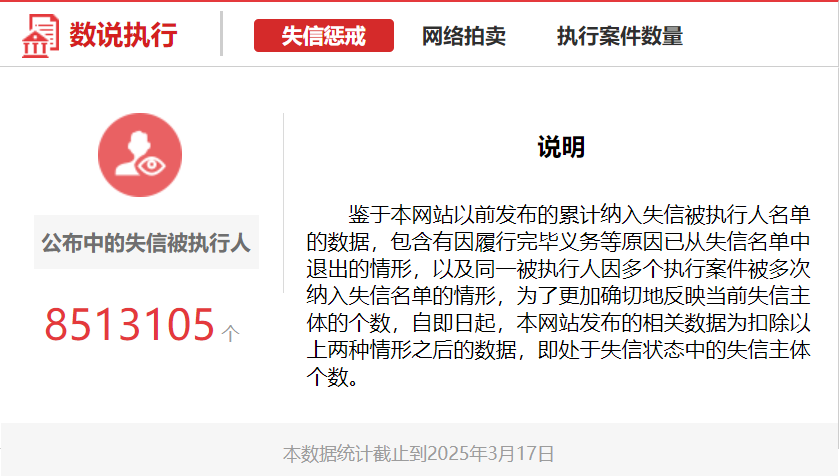

截至2025年3月17日中国执行信息公开网仍有851万失信被执行人

2.三级处理标准之二:客观履约障碍的柔性处理

目的是让“诚实而不幸”群体获得制度性保护。被执行人被纳入失信黑名单后,容易直接从仅是经济困局滑向社会性死亡,因此对客观上履约有困难的被执行人给予一定时间和机会,强调善意、有效、合理地执行,而非一刀切地“惩戒到底”。

如某制造企业因技术优势被认定具有重整价值,没有直接采用限高、失信等措施,通过执破衔接机制引入战略投资,既化解2.5亿元债务危机,又保留400余个就业岗位。

3.三级处理标准之三:程序性瑕疵的修复空间

针对“未签收法律文书”等非主观失信行为,设置容错机制,给予被执行人时间和机会纠错。

如某债务人因失联被申请纳入失信名单,法院审查其病历证明后启动宽限期程序,最终促成债务和解。

三、失信分级管理可能出现失控

1.失信分级量化指标的实践难题

各个基层法院依据债务规模、违约时长、财产线索等动态调整惩戒措施,会导致不同省份、城市区域性执行差异。

2024年交叉执行案件中,大量执行案件因原执行法院标准不统一被提级处理,也预示着失信分级制度的落地存在挑战。

2."以调代执"的操作变形

部分地区为追求执结率,对明显存在逃废债嫌疑的案件过度适用调解,而拒绝采取失信措施。

如某建材供应商反映,其2000万元应收款在“债务重组”名义下被强制分20年偿还,为了避免当地企业失信,但实质损害债权人权益。

四、失信分级管理的情况下,债权人应该如何应对

两会《最高人民法院工作报告》重磅披露2024年“失信名单人数十年来首降23.4%”的关键数据。可能是失信被执行人真的减少了?也可能是法院对采取失信惩戒措施更严格了?

2024年失信被执行人数量10年来首降

失信名单人数下降,信用修复人数上升,法院的柔性和温度对经济发展有积极的作用。但对于债权人来讲不能像以前一样依赖“失信黑名单”的压力让债务人履行义务了。

作为债权人应在债权产生前就要求对方提供担保或有明确的财产线索,在诉讼阶段进行财产保全,制定诉讼与执行一体化方案,同时要结合其他多种执行措施,而不是只依赖失信、限高的措施。